インボイス制度って知ってる?

2年前の令和5年10月に導入されたインボイス制度。

導入前は大規模な反対運動なども起こり、世間はインボイス一色になりました。

実際に生活するうえでインボイスの影響を感じるのは「レシートに番号が追加されたね」くらいでしょうか。

なぜあんなに大きな騒動が起きたのでしょうか。

会社で総務や経理を担当されている方や事業主の方はよくご存じだと思いますが、ざっくりと仕組みをご紹介したいと思います。

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。

名前を聞いただけでは、何のことだかピンと来ませんね。

請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。…が、実際には消費税に関する制度です。

インボイス登録事業者であることを示すため、請求者や領収書に登録番号・消費税率・消費税額の記載が義務付けられました。

インボイス制度の概要としては

・導入の目的…取引における消費税額を正確に把握するため

・影響がある方……課税事業者と、課税事業者と取引のある免税事業者

・導入による影響……課税事業者は適格請求書(インボイス)の発行が義務付けられる

・インボイスを発行するためには……適格請求書(インボイス)発行事業者になるための申請が必要

日本国内の事業者には課税事業者と免税事業者が存在します。

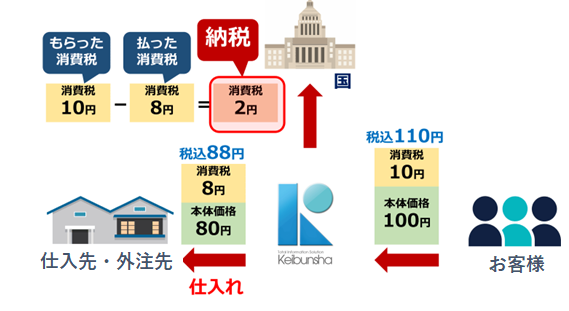

課税事業者は、受け取った消費税から支払った消費税を引いた額を国に納税します。

免税事業者は、受け取った消費税は全額納税免除されます。

条件は年間売り上げが1,000万円以下であること。フリーランスや個人事業主の方が多いです。

活字にするととてもややこしく、読む気が失せます。

わかります。

あ

消費税の流れを図にしてみましょう。

インボイス制度が導入されるまでは☝の仕組みでした。

インボイス制度が導入されても、課税事業者同士や免税事業者同士での取引は変更ありません。

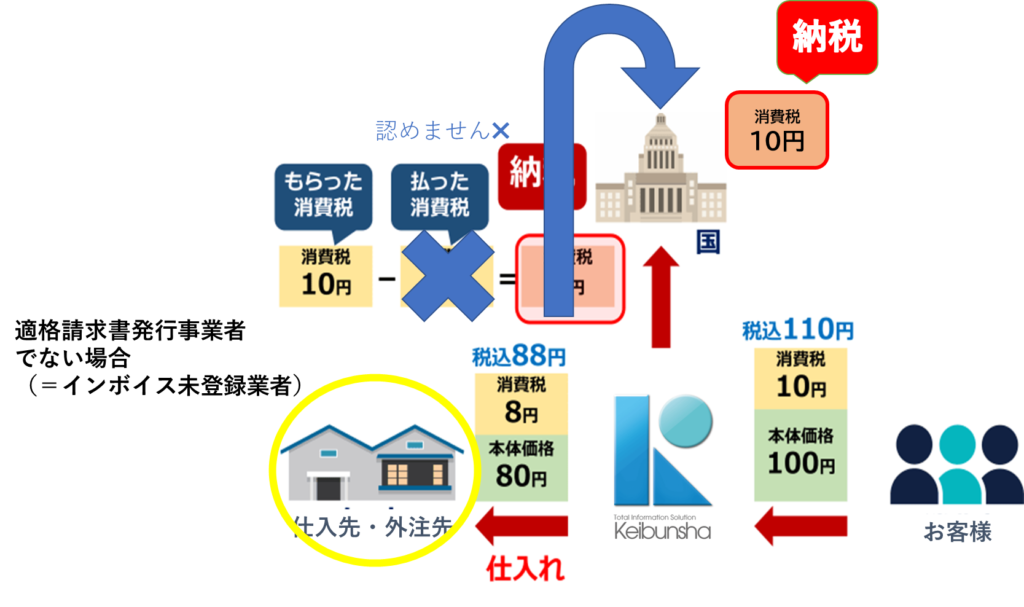

では何が変わったのか。

課税事業者と免税事業者の取引では大きな影響が出てきます。

何ということでしょう。

こうなってくると、仕入・外注先がインボイス導入しているか否かがとても重要になってきます。

じゃあ全事業者がインボイス登録事業者になればいいんじゃない?と思うかもしれませんが、これまたスッといかない事情がございます。

インボイス登録をするためには課税事業者にならないといけません。

今まで納税が全額免除だった事業者も、課税事業者になれば、年間売上額に関わらず納税義務がでてきます。

てな背景で、インボイス制度は大きな社会問題になりました。

細かいところまで話そうと思うと後3時間はしゃべれるので、ご飯にお付き合いいただかないといけません。

今回はざっくりとインボイス制度の概要と、反対運動が起きたワケをお伝えしました。

あ

税金・社会保険など、難しく分かりにくく作られています。

ですがとても身近な制度ですし、自身のお金や保障の話です。

法改正も頻繁でどんどん新しくなりますので、また色々勉強して綴ってみようと思います。

ではまた「ざっくり基礎シリーズ」でお会いしましょう。